Stratégie & adoption : réussir l’IA Générative en entreprise

Comment transformer l’IA Générative en levier de croissance durable ?

L’IA Générative n’est plus une promesse lointaine, mais une révolution en marche qui redéfinit les règles du jeu concurrentiel. Contrairement aux technologies émergentes des décennies passées, elle ne se contente pas d’optimiser des processus existants : elle créé de la valeur là où aucune solution n’existait auparavant.

Selon une étude récente, 75 % des dirigeants considèrent la Gen AI comme un facteur clé de compétitivité d’ici 2025 (source : Elevate Agency, Enquête IA en France 2025). Pourtant, son adoption massive se heurte encore à des défis organisationnels, techniques et culturels.

Jusqu’à présent, les projets Data se concentraient sur l’exploitation de données existantes pour prédire ou optimiser. L’IA Générative, elle, crée du contenu, des idées et des solutions à partir de ces données.

Cette rupture s’explique par trois dimensions clés. D’abord, l’innovation produit et service : là où la Data Science classique se limitait à l’analyse prédictive ou à l’automatisation de tâches répétitives, la Gen AI permet de générer du nouveau – des contenus personnalisés à grande échelle, des prototypes en temps réel, ou même des solutions sur mesure pour des problèmes complexes.

Ensuite, l’efficacité opérationnelle prend une nouvelle dimension. Les gains ne se mesurent plus seulement en heures économisées, mais en capacités inédites. Contrairement aux outils d’automatisation classiques, la Gen AI ne remplace pas l’humain – elle décuple son impact.

Enfin, l’hyperpersonnalisation devient accessible à l’échelle industrielle. Dans un monde où les attentes clients évoluent en temps réel, la capacité à adapter ses messages, ses offres ou ses services de manière dynamique est un avantage décisif.

Pourtant, malgré ce potentiel, 70 % des initiatives Gen AI échouent à passer le stade du POC (source : Elevate Agency, Enquête IA en France 2025). La raison ? Un manque d’alignement entre vision stratégique, cas d’usage concrets et exécution opérationnelle. Les entreprises qui réussissent sont celles qui partent des enjeux métiers pour définir leur feuille de route, et non l’inverse.

"La Gen AI n’est pas un outil, mais un multiplicateur de capacités humaines. Son impact dépend de la façon dont elle est intégrée à la stratégie globale." — Directeur Data & IA, CAC 40 (interview Elevate 2024)

1. Définir une vision claire : stratégie alignée sur les objectifs métier

Une adoption réussie de l’IA Générative commence par une vision claire et partagée, ancrée dans les objectifs concrets de l’entreprise. Sans cette boussole, les projets risquent de se disperser en initiatives isolées, sans création de valeur durable.

Une stratégie ancrée dans les priorités métiers

La première étape consiste à identifier les leviers de croissance où la Gen AI peut avoir un impact mesurable. Chez un acteur de l’assurance, cette réflexion a conduit à cibler deux axes prioritaires : la réduction des délais de traitement des sinistres (via la génération automatique de rapports) et l’amélioration de la rétention client (grâce à des communications hyperpersonnalisées). En concentrant ses efforts sur ces deux enjeux, l’entreprise a pu aligner ses investissements technologiques avec ses KPI business, évitant ainsi le piège des projets "vitrines" sans ROI.

Cette approche implique de cartographier les processus métiers pour repérer les goulots d’étranglement où la Gen AI peut apporter une solution disruptive. Un industriel a par exemple identifié que 30 % du temps de ses ingénieurs était consacré à la rédaction de documents techniques. En déployant un assistant génératif formé sur ses manuels internes, il a libéré 12 heures par semaine et par collaborateur, tout en améliorant la cohérence des livrables.

Une approche par cas d’usage à forte valeur

Plutôt que de chercher la solution miracle, les entreprises les plus performantes adoptent une démarche incrémentale, en priorisant les cas d’usage offrant le meilleur ratio impact/effort. Un critère clé pour les sélectionner ? Leur capacité à générer un retour rapide, afin de financer des projets plus ambitieux.

Un exemple frappant est celui d’un groupe hôtelier qui a commencé par automatiser la génération de descriptions pour ses fiches établissement. Ce projet, réalisé en six semaines avec un ROI immédiat (réduction de 80 % du temps de rédaction), a permis de valider la technologie auprès des équipes et de dégager un budget pour un chatbot de réservation plus complexe. À l’inverse, une banque qui avait lancé directement un projet d’assistant conversationnel pour ses conseillers a dû l’abandonner après un an, faute d’adoption – les utilisateurs n’y voyant pas de valeur immédiate dans leur quotidien.

Pour maximiser les chances de succès, chaque cas d’usage doit répondre à trois questions :

- Quel problème métier résout-il ? (ex. : "Réduire de 50 % le temps passé à synthétiser des rapports financiers")

- Quel est le gain tangible pour les équipes ? (ex. : "Les analystes pourront se concentrer sur l’interprétation plutôt que sur la saisie")

- Comment mesurer son impact ? (ex. : "Temps économisé, taux d’erreur, satisfaction utilisateur")

Cette rigueur dans la sélection permet d’éviter l’effet "cimetière de POC" – ces projets pilotes qui s’accumulent sans jamais être industrialisés. Elle garantit aussi que chaque initiative s’inscrit dans une feuille de route cohérente, où chaque étape prépare la suivante.

L’équilibre entre ambition et pragmatisme

Définir une vision pour la Gen AI ne signifie pas viser la révolution dès le départ. Les entreprises qui réussissent sont celles qui combinent une ambition long terme avec des quick wins. Un fabricant automobile a ainsi structuré sa démarche en trois phases :

- Automatisation des tâches répétitives (ex. : génération de comptes-rendus de réunion) pour démontrer la valeur et former les équipes.

- Optimisation des processus clés (ex. : assistance à la conception de pièces) pour améliorer la productivité.

- Innovation disruptive (ex. : co-conception de véhicules avec l’IA) pour créer un avantage concurrentiel.

Cette progression permet de construire la confiance en interne tout en maintenant un cap stratégique clair. Elle évite aussi le piège des attentes irréalistes : la Gen AI n’est pas une baguette magique, mais un levier qui s’intègre dans une transformation plus large.

Transition vers la suite : Une fois la vision définie et les cas d’usage priorisés, reste à structurer l’adoption autour des huit piliers clés – de l’acculturation des équipes à la mesure du ROI. Car une stratégie, aussi brillante soit-elle, ne vaut que par son exécution.

Tableau d’exemples concrets (source : Ateliers Elevate) :

{{tab4-Article-deploiementIA="/tableaux-articles"}}

2. Les 8 piliers de l’adoption réussie

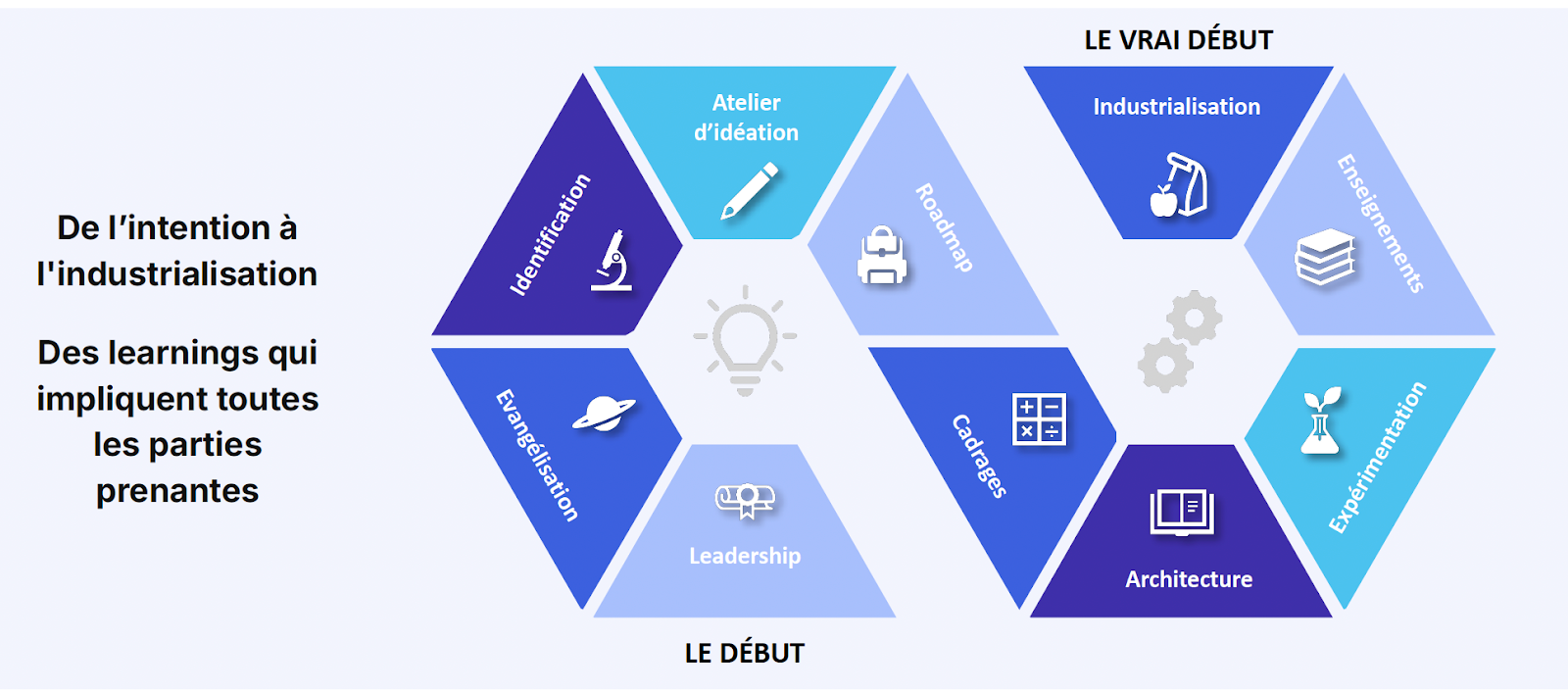

Pour passer de l’expérimentation à l’industrialisation, 8 leviers doivent être activés simultanément :

- Stratégie : Vision alignée sur les enjeux business (ex. : comité de pilotage avec DAF, DSI, DRH).

- Acculturation : Formation des managers et équipes (ex. : académie interne Gen AI, hackathons).

- Organisation : Rôles dédiés (ex. : Prompt Engineers, AI Product Owners) et collaboration IT/métiers.

- Use Cases : Focus sur des cas à fort ROI (cf. tableau ci-dessus).

- Portfolio Management : Orchestration des initiatives via un AI Value Committee (arbitrage des priorités).

- Pilotage : Méthodes agiles (sprints de 4-6 semaines) et outils de monitoring (ex. : ROI Intelligence Platform).

- Socle Data : Données accessibles, fiables et sécurisées (ex. : data mesh, gouvernance RGPD).

- ROI : Mesure systématique des gains (coûts évités, temps gagné, revenue incremental).

"Sans gouvernance centralisée, les initiatives Gen AI deviennent des îlots de valeur non connectés." — Partner, Elevate Agency

3. Approche par étapes : de l’intention à l’industrialisation

Étape 1 : Idéation collective

- Ateliers métiers/DSI/Data pour identifier les opportunités (ex. : cartographie des processus).

- Exemple : Un groupe bancaire a impliqué ses conseillers clients dans la conception d’un assistant IA pour la préparation de dossiers de crédit (réduction des délais de 30 %).

Étape 2 : Proof of Concept (POC) agile

- Durée : 4 à 6 semaines max.

- Critères de succès : Preuve de valeur tangible (ex. : gain de temps mesurable).

- Outils : Utilisation de modèles open-source ou d’API (ex. : Mistral, Azure OpenAI) pour limiter les coûts.

Étape 3 : Industrialisation via une AI Factory

Pour scaler, créez une usine à IA avec :

- Une squad transverse (Delivery, Ops, Finance, Change Management).

- Des playbooks standardisés (ex. : processus de validation des prompts, règles de sécurité).

- Des outils de monitoring (ex. : tableau de bord ROI en temps réel).

Cas client : Un retailer a déployé une Scale Factory pour industrialiser 12 cas d’usage en 18 mois, avec un ROI moyen de 3,2x (source : Elevate Case Study 2024).

Privilégier une approche par cas dʼusage, préparer le passage à lʼéchelle & démarrer par un premier succès pour favoriser lʼadoption

4. Le rôle clé du leadership et des parties prenantes

L’adoption réussie de l’IA Générative ne repose pas uniquement sur des choix technologiques, mais avant tout sur l’engagement des dirigeants et l’alignement des équipes. Sans une impulsion forte en haut de la hiérarchie, les initiatives risquent de rester des expériences isolées, sans impact durable sur l’entreprise.

Un sponsorship exécutif indéniable La première condition pour industrialiser la Gen AI est l’implication visible d’un membre du comité de direction, idéalement le directeur général ou le directeur de la transformation. Ce sponsor doit non seulement allouer un budget dédié, mais aussi incarner la vision en communiquant régulièrement sur les enjeux et les succès. Chez un grand groupe industriel français, le DG a par exemple instauré un rituel mensuel où chaque directeur métier présente un cas d’usage Gen AI en cours, créant ainsi une dynamique de compte-rendu et d’émulation. Cette approche a permis de passer de trois projets pilotes à une feuille de route de quinze initiatives en moins d’un an.

Une gouvernance collégiale via un AI Value Committee Pour éviter les silos et garantir que les projets répondent aux enjeux business, les entreprises les plus avancées mettent en place un comité de valeur IA (AI Value Committee). Ce groupe, composé du directeur financier, du DSI, du DRH et des responsables métiers, joue un triple rôle :

- Arbitrer les priorités en fonction des retours sur investissement attendus et des ressources disponibles. Par exemple, un acteur de la distribution a recentré ses efforts sur l’automatisation des fiches produits (ROI de 4,2 en six mois) plutôt que sur un chatbot client plus complexe à industrialiser.

- Valider les hypothèses de valeur avant même le lancement des POC, en s’appuyant sur des benchmarks sectoriels et des retours d’expérience. Une banque a ainsi évité un projet de génération automatique de contrats après avoir constaté que 70 % des gains escomptés dépendaient d’une refonte préalable de ses bases de données.

- Assurer la cohérence stratégique en liant chaque initiative à un objectif global, comme l’amélioration de l’expérience client ou la réduction des coûts opérationnels.

L’implication des métiers, clé de l’appropriation Les projets Gen AI les plus performants naissent d’une co-construction entre les équipes techniques et les opérationnels. Chez un assureur, les conseillers clientèle ont été associés dès la phase de conception d’un assistant IA destiné à préparer les dossiers de sinistre. Leur feedback a permis d’ajuster les fonctionnalités pour répondre à des besoins concrets, comme l’intégration automatique des photos de dégâts dans les rapports. Résultat : une adoption immédiate par 90 % des utilisateurs dès le déploiement, contre 30 % pour les outils imposés sans consultation.

Le change management doit par ailleurs être pensé comme un levier d’adoption, et non comme une contrainte. Plutôt que de vanter les mérites technologiques de l’IA, les messages doivent se concentrer sur les gains tangibles pour les équipes : "Cet outil vous fera gagner deux heures par semaine en automatisant la saisie des comptes-rendus" plutôt que "Nous déployons un LLM pour optimiser les workflows". Une approche qui a permis à un groupe pharmaceutique de former 80 % de ses forces commerciales à un assistant IA en moins de trois mois, contre une moyenne sectorielle de 40 %.

Enfin, la formation des managers est un facteur souvent sous-estimé. Des ateliers courts et pratiques, comme des "Gen AI Sprint" de deux heures où les participants testent des outils sur leurs propres cas métiers, se révèlent bien plus efficaces que des séminaires théoriques. Un retailer a ainsi formé ses chefs de rayon à générer des plans d’action commerciaux via un LLM, réduisant de moitié le temps consacré à cette tâche.

5. Sécurité, conformité & gouvernance

Si l’IA Générative ouvre des perspectives inédites, elle introduit aussi des risques juridiques, éthiques et opérationnels qui, mal maîtrisés, peuvent compromettre tout le projet. Une gouvernance rigoureuse est donc indispensable pour concilier innovation et sécurité.

Protéger les données, un impératif non négociable L’un des écueils majeurs réside dans l’utilisation de données sensibles au sein de modèles externes. Un cas emblématique est celui d’une entreprise du CAC 40 qui a dû suspendre un projet de synthèse automatique de contrats après avoir découvert que des clauses confidentielles étaient transmises à un LLM public. Pour éviter ce type de dérive, les organisations doivent encadrer strictement les flux de données en privilégiant des solutions on-premise ou des clouds souverains, comme ceux proposés par OVH ou Outscale. Une approche adoptée par un acteur de l’énergie, qui a déployé un modèle open-source (Mistral) en interne, couplé à un système de data loss prevention (DLP) pour bloquer toute fuite vers des environnements non contrôlés.

Garantir la qualité et l’absence de biais Les modèles génératifs peuvent produire des contenus inexacts, discriminants ou hors contexte si les données d’entraînement ne sont pas soigneusement sélectionnées. Un établissement financier a ainsi dû revoir entièrement son assistant IA après que celui-ci ait généré des réponses biaisées sur des profils de clients, en raison de données historiques non représentatives. Pour mitiger ce risque, les entreprises doivent mettre en place des boucles de validation humaine systématiques. Chez un éditeur de logiciels, chaque output généré par l’IA est ainsi relu par un expert métier avant diffusion, avec un taux d’erreur toléré inférieur à 1 %.

La question de l’auditabilité est tout aussi cruciale. Les régulateurs, comme la CNIL en France, exigent une traçabilité complète des décisions automatisées. Des outils comme Arize ou WhyLabs permettent de logger chaque interaction avec l’IA (prompts, données utilisées, résultats), offrant une preuve de conformité en cas de contrôle. Une pratique déjà adoptée par plusieurs banques pour leurs assistants de conformité, où chaque recommandation générée est associée à un identifiant unique et à un historique de modifications.

Naviguer dans un cadre juridique en évolution Le paysage réglementaire autour de la Gen AI reste en construction, avec des enjeux majeurs autour de la propriété intellectuelle et de la responsabilité. Qui détient les droits sur un contenu généré par une IA entraînée sur des données internes ? Comment garantir que les outputs respectent le RGPD, surtout lorsqu’ils intègrent des données personnelles ? Un cabinet d’avocats parisien a résolu ce casse-tête en instaurant un comité éthique IA, chargé de valider chaque cas d’usage au regard des contraintes légales. Ce comité, composé de juristes, de data scientists et de représentants métiers, évalue notamment :

- La licéité des données utilisées pour entraîner ou alimenter les modèles.

- La transparence vis-à-vis des clients ou partenaires lorsque des contenus sont générés par IA (ex. : mention claire dans les emails automatisés).

- Les garanties contractuelles avec les fournisseurs de solutions Gen AI, notamment sur la localisation des données et les droits de réutilisation.

Anticiper les risques opérationnels Au-delà des aspects juridiques, les entreprises doivent aussi se prémunir contre des dérives opérationnelles, comme une dépendance excessive à l’IA ou une dégradation de la qualité des processus. Un opérateur télécoms a ainsi limité l’usage de son assistant IA aux tâches à faible criticité (ex. : rédaction de comptes-rendus internes), tout en maintenant des procédures manuelles pour les décisions stratégiques. Une autre bonne pratique consiste à diversifier les modèles pour éviter un vendor lock-in : un acteur de la grande distribution utilise ainsi deux LLM différents (un open-source et un propriétaire) pour ses outils de veille concurrentielle, afin de comparer les résultats et réduire les biais.

Enfin, la gestion des coûts cachés est un paramètre souvent sous-estimé. Si les API de Gen AI semblent abordables à petite échelle, leur utilisation massive peut rapidement faire exploser les budgets. Un pure player du e-commerce a ainsi vu sa facture cloud multipliée par dix après le déploiement d’un chatbot sans optimisation des requêtes. Pour éviter ce piège, les entreprises doivent :

- Monitorer en temps réel l’usage des tokens (via des outils comme Dashbot ou LangSmith).

- Négocier des contrats cadre avec les fournisseurs, incluant des plafonds de consommation.

- Privilégier les modèles légers pour les tâches simples (ex. : distilbert pour la classification de documents).

En combinant leadership engagé, gouvernance rigoureuse et approche centrée sur les métiers, les entreprises peuvent transformer l’IA Générative en un levier de croissance durable – à condition de ne jamais perdre de vue que la technologie n’est qu’un moyen, et non une fin en soi. La prochaine étape ? Passer de la stratégie à l’action, en lançant des initiatives pilotes qui démontreront rapidement leur valeur.

Conclusion : Comment combiner vision stratégique et premiers succès rapides

L’adoption massive de la Gen AI repose sur trois équilibres :

- Vision long terme vs. quick wins : Commencez par des projets à ROI rapide (ex. : automatisation de rapports) pour financer des transformations plus profondes.

- Centralisation vs. agilité : Une gouvernance forte (AI Value Committee) sans étouffer l’innovation terrain.

- Technologie vs. humain : La Gen AI augmente les compétences, elle ne les remplace pas – d’où l’importance de l’acculturation.

Prochaines étapes pour les dirigeants :

✅ Auditer vos processus pour identifier 2-3 cas d’usage prioritaires.

✅ Former vos équipes clés (ex. : session "Gen AI pour managers" en 2h).

✅ Lancer un POC en 6 semaines avec un partenaire expert

✅ Créer un AI Value Committee pour piloter la feuille de route.

"Les entreprises qui réussiront avec la Gen AI sont celles qui sauront en faire un levier de transformation, pas un simple outil." — Aurélien Magnan, CEO, Elevate Agency

Plus d’actualités

.jpg)

Automatisez vos tâches Matomo avec N8N : 3 cas concrets pour une gestion agile de la collecte et de l’analyse

Mesurer la maturité IA de l’entreprise : un prérequis indispensable pour passer de l’expérimentation à la valeur